30.8. – 28.9.2025

Gelände-Werk.

Die Abfolge der Begriffe Raum = Urbild = Schema = Bild findet sich im Zentrum von Immanuel Kants Inauguralschrift von 1770. „Innerhalb gut eines Jahres – dazwischen liegt die wiederholte Lektüre des Briefwechsels zwischen Leibnitz und Clarke – kommt es [bei Kant] zur entscheidenden Umstellung, welche den wohl massivsten Einschnitt in der Begriffsgeschichte des Raums bedeutet: Der Begriff des Raumes ist reine Anschauung und Raum daher »erster formaler Grund der Sinnenwelt«“.1 An die erhellenden Sätze aus Stephan Günzels Vorwort des Bandes „Raumtheorie”, fühlte ich mich erinnert, als Doris Frohnapfel mir das erste Mal von ihrer künstlerischen Auseinandersetzung mit einer mir bis dahin unbekannten Gegend in Italien erzählte. Denn „Acque basse“ ist eine präzise, wohlüberlegte und über Jahre hinweg entstandene Beschreibung von Raum, eine geo graphia, die changiert zwischen Schema (die Karten in der „Fotokladde“), Beschreibung (Frohnapfels Reisebericht), Urbild (die großformatige Fotografie) und Bild (die Aquarelle). Aber nicht nur Kants Raumphilosophie kam in mir hoch als ich von der Installation erfuhr, sondern auch die von mir sehr geschätzten Beschreibungen italienischer Landstriche Esther Kinskys, sowie zum Teil (wieder-)entdeckte Autoren des nature writing (Henry David Thoreau und zum Beispiel die deutschen Autoren Barthold Heinrich Brockes oder Peter Simon Pallas). Allen gemeinsam ist ihre schauende Aufmerksamkeit für die abseitigsten und unscheinbarsten Naturphänomene.

Wahrnehmen, ein gleichermaßen in Raum und Zeit stattfindender sinnlicher Vorgang, ist bekanntermaßen besonders produktiv, wenn er auf eine fremde Umgebung trifft. Ja, „Acque Basse“ reiht sich in den geschichtsreichen Kanon deutscher Künstlerinnen und Künstler ein, die Italien als Gegenstand und Produktionsstätte ihrer Kunst wählten, angefangen von Dürers erstem Venedig-Aufenthalt im Jahr 1494 bis zum Geländeroman „Hain“ von Esther Kinsky von 2008, der hauptsächlich Olevano Romano, eine Gegend nordöstlich von Rom, gewidmet ist. Frohnapfel setzt gezielt unterschiedliche Medien ein um ihre Geschichte einer Landschaft zu erzählen. „Acque basse“, entstanden zwischen 2022 und 2025, besteht neben einem 13-minütigen Video, aus über 100 gebündelten Farbfotografien, circa 20 DIN-A3 großen Aquarellen, einem schriftlichen Reisebericht der Künstlerin, einer singulären Farbfotografie von 90 x 120 cm und schließlich den Stücken eines unbrauchbaren Wasserschlauchs.

Die Umgebung, die Doris Frohnapfel mit ihrem Fahrrad von Rom aus erkundet, liegt am Tyrrhenischen Meer zwischen Fregene und Fiumicino und hat viele kulturell bedeutsame Orte. Zunächst befindet sich hier der antike Hafen Roms namens Ostia Antica aus dem 4. Jahrhundert und gelegen an der Mündung des Tiber. Ein anderer kulturell bedeutsamer Ort ist Fregene, ein historischer Badeort und in Italien bekannt als Drehort für Frederico Fellinis Film „Lo Sceicco Bianco“ (Der weiße Scheich) von 1952. Später, in den 60er und 70er Jahren, war er häufiger Treffpunkt der Bohemien aus Rom. Aber in Doris Frohnapfels Erkundigungstouren und Reisebericht spielt das beeindruckende kulturelle Erbe der Gegend keine vordergründige Rolle. Historische Referenzen sind im Beiwerk des Vorhabens aufgehoben. So zum Beispiel ein Hinweis auf die Anwesenheit eines anderen großen Regisseurs Italiens, Pier Paolo Pasolini, der auf einem Foto in der „Fotokladde“ Frohnapfels Erwähnung findet.

Der Landstrich um den Aeroporto di Roma-Fiumicino, wie wir ihn in den Arbeiten von „Acque Basse“ kennenlernen ist das Gegenteil von historischer Quellensuche oder filmreifem Glamour.2 In „Acque Basse” dominieren bestellte Felder und unbestimmtes Grasland. Eine Zugstrecke, ein Kanal, ein Fluss, Auto- und Schotterwege durchkreuzen das Land und treffen auf nutzbringende und nutzlose Spuren menschlicher Arbeit. Am auffälligsten sind die Hydranten und sonstige Artefakte, die auf wasserintensive Landbauaktivitäten hinweisen. Im Reisebericht von Doris Frohnapfel lesen wir: „Auf Schotterwegen fahre ich als Nächstes durch eine flache Gegend mit großen bestellten Feldern, die mit Ent- und Bewässerungsgräben durchzogen ist. Die ersteren sind ausgetrocknet, in die letzteren wird über Pumpwerke am Tiber Wasser geleitet und in die Sprinkler- und Sprühanlagen verteilt. Mit der Zeit nehme ich außerdem die alten zugewachsenen Kanäle mit ihren verrosteten Ab- und Aufsperrvorrichtungen für die Wasserverteilung wahr. Zudem ragen an den Feldern Rohre als Wasserzapfstellen aus dem Boden, die auf eine zusätzliche unterirdische Infrastruktur hinweisen“.

Wo einst das Meer war, muss heute künstlich Wasser zugeführt werden, denn wie die bekannten Pontinischen Sümpfe die weiter südlich unterhalb Ostia Antica von Anzio bis Terracina liegen, war auch die Gegend um Fregene ursprünglich ein malariaverseuchtes Sumpfgelände, das in den 1920er Jahren als „modello industriale agrario“

trockengelegt wurde.

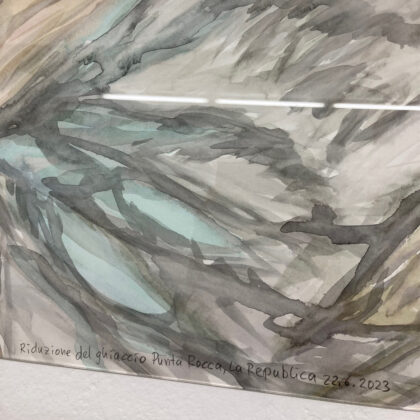

Ideen über Raum sind seit der Antike in Vorstellungen von Natur (Griech. physis) eingelagert. In „Acque basse‘ fühle ich mich mit archaischen und aktuellen Raum- und Naturerfahrungen konfrontiert. Die Aquarelle, Fotos, das Video, Reisebericht und Schlauchstücke konstruieren ein vielschichtiges Portrait einer Gegend im Anthropozän, worin der Mensch mehr denn je auf die ursprüngliche Natur eingewirkt hat. In der Geschichte der Malerei waren es in erster Linie Impressionisten wie Camille Pissarro, die draußen unter freiem Himmel die Auswirkungen des sogenannten technischen Fortschritts am Anfang der 1. industriellen Revolution im 19. Jahrhundert in Bildern festhielten. Die Aquarelle von Doris Frohnapfel sind nachträglich entstanden und basieren auf den Eindrücken der Künstlerin, den Fotos und Vorlagen aus Zeitungen und dem Internet. Sie zeigen wie die bereiste Landschaft auch noch Monate später die Gedanken der Künstlerin beschäftigten und sie zur Recherche und anschließend zur Aquarellmalerei anregte. Hierbei ist es nicht unwichtig zu bedenken, dass gerade diese Maltechnik die schöpferische

sowie zerstörerische Kraft des Wassers hervorhebt.

Ein Blick auf die Geschichte des Begriffs „Landschaft“ unterstreicht die anziehende Komplexität der „Acque basse“-Reihe. Der deutsche Begriff „Landschaft“ referiert, wie die ursprünglich niederländische Variante „landschap“, auf eine menschliche Niederlassung, ein Rechtsgebiet und ein Objekt der Malerei. In der kanonisch lesenswerten Studie „Landschaft und Erinnerung“ des englischen Historikers Simon Schama, steht eine Begriffserklärung von „landschap“ worin ausgerechnet trockengelegtes Land und die Natur Italiens einander gegenübergestellt werden: „Es war kein Zufall, dass in den niederländischen Überschwemmungsgebieten (…) eine Gemeinschaft die Idee von „landschap“ entwickelte, das im Englischen zu „Landskip“ wurde. Die italienischen Äquivalente, die pastorale Idylle mit Flüsschen und goldgelben Hügeln, waren als Parerga bekannt und stellten die passenden Hintergründe für vertraute Motive aus der klassischen Mythologie und der Heiligen Schrift dar. Aber in den Niederlanden war der menschliche Entwurf und Gebrauch der Landschaft – wiedergegeben werden Fischer, Herdentreiber, einfache Spaziergänger und Reiter in den Gemälden von z. B. Esaias van de Velde – selbst die eigenständige und vollendete Geschichte.“3 (Übersetzung MJ)

Es ist nicht schwer, um in Doris Frohnapfels Buster-Keaton-ähnlicher, Fahrrad fahrender Kontrolleurin eine Nachfahrin dieser sogenannten einfachen Niederländer zu sehen. Unbeeindruckt von den üblichen touristischen Attraktionen der Gegend, konzentriert sich „Die Kontrolleurin“ auf die Infrastruktur, sucht nach Evidenz und Beweisen, in Bewässerungsanlagen und unter Viadukten. Was für ein Begriff von Landschaft wird hier thematisiert? Was wird gezeigt und was wird ausgeblendet? Was kann welches Medium wiedergeben? So vergegenwärtigt das Stück Wasserschlauch als Fundstück die Gegend auf sehr sinnliche Weise und so machen die Aquarelle auf kunsthistorische Bezüge, z. B. zu Dürers aquarelliertem „Traumgesicht“,4 oder dem oben genannten Camille Pissarro aufmerksam.

Frohnapfels nachahmende Darstellung der Natur hat mehr mit T.S. Eliots „Waste Land“, (Brache, Abfall- und Ödland) gemein, als mit Stimmungsbildern von Pinienwäldern und Wasserbüffelherden, wie sie im Umkreis von Goethes Italienbekanntschaften entstanden sind. Mehr noch, Frohnapfels Fixierung auf die Weise wie das Land geordnet und nutzbar gemacht ist, deutet eher auf Kants Begriff der Erdbeschreibung als Ding an sich, als an Kants am Anfang erwähnte (phänomenologische) Sicht auf Raum als Erscheinung. Kant zufolge ist die Geographie nämlich die einzige Wissenschaft, die das Ordnungsprinzip „Welt“ (die anderen sind „Gott“ und „Seele“) objektiv erfassen kann: Erdbeschreibung ist deshalb „Vorübung in der Kenntnis der Welt“. In diese Richtung deutet auch die Art von Unmittelbarkeit, die Frohnapfels „Fotokladde“ – eine Wortschöpfung der Künstlerin, die das vorläufige und experimentelle ihrer Fotos betont – ihre Aquarelle von Flussbetten, ausgetrockneten Lagunen, Eis- und Permafrostrückgängen, die gefilmten Inspektionsgänge der Kontrolleurin, der verschriftlichte Reisebericht und das Fundstück – der Schlauch – für mich haben. Weder die romantische Interpretation der Natur als Kulisse für die Psyche noch die bürgerliche Idylle des Lieblichen kennzeichnet „Acque basse“. Stattdessen sind wir als Betrachterinnen und Betrachter Teil eines künstlerischen Versuchs, wie im 21. Jahrhundert auf nüchterne, nicht didaktische und direkte Weise eine historische Landschaft an die Nachwelt überliefert werden kann, dabei stets wissend um die Mängel der Wiedergabe: the map is not the landscape.

1 „Raumtheorie. Grundlagentexte aus Philosophie und Kulturwissenschaften“, Hrsg. Jörg

Dünne und Stephan Günzel, Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, 2012, S. 28-34.

2 Siehe auch, Sabine Fabo, „Das Dokumentarische als offene Konstruktion“, in: Doris Frohnapfel

„Documentary Derivative“, Totalverlag Köln/Brooklyn, 2016, S. 7. „Frohnapfels Konzept

des Dokumentarischen ist sich stets bewusst, dass Räume kontinuierlich geschichtlich und politisch beschrieben werden, die Naivität des unschuldigen Augenblicks hat hier keinen Platz.“

3 Simon Schama, „Landschap en Herinnering”, Uitgevrij Contact, 1995, p. 20.

4 Dieser vielsagende Hinweis geht auf die Künstlerin zurück, die mir einen Zeitungsausschnitt

aus der Wochentaz vom 22.-28. März, 2025 zeigte, worin ein düsteres Aquarell Dürers abgebildet

ist und geschrieben steht: „Albrecht Dürer erfasste Wochen nach Müntzers [Thomas

Müntzer, Anführer der revoltierenden Bauern im Bauernkrieg von 1525, MJ] Hinrichtung

nachts „ein so starker Schrecken, dass ich aufwachte“. Er malte seinen Albtraum als Aquarell.

„Traumgesicht“ ist eine Untergangsvision, eine Sintflut verschlingt die Welt, typisch für das

von Endzeiterwartungen geprägte 16. Jahrhundert.“